LA SERPIENTE EMPLUMADA, también existe en Amazonas y los ye’kuana la llaman Wiyu

Share

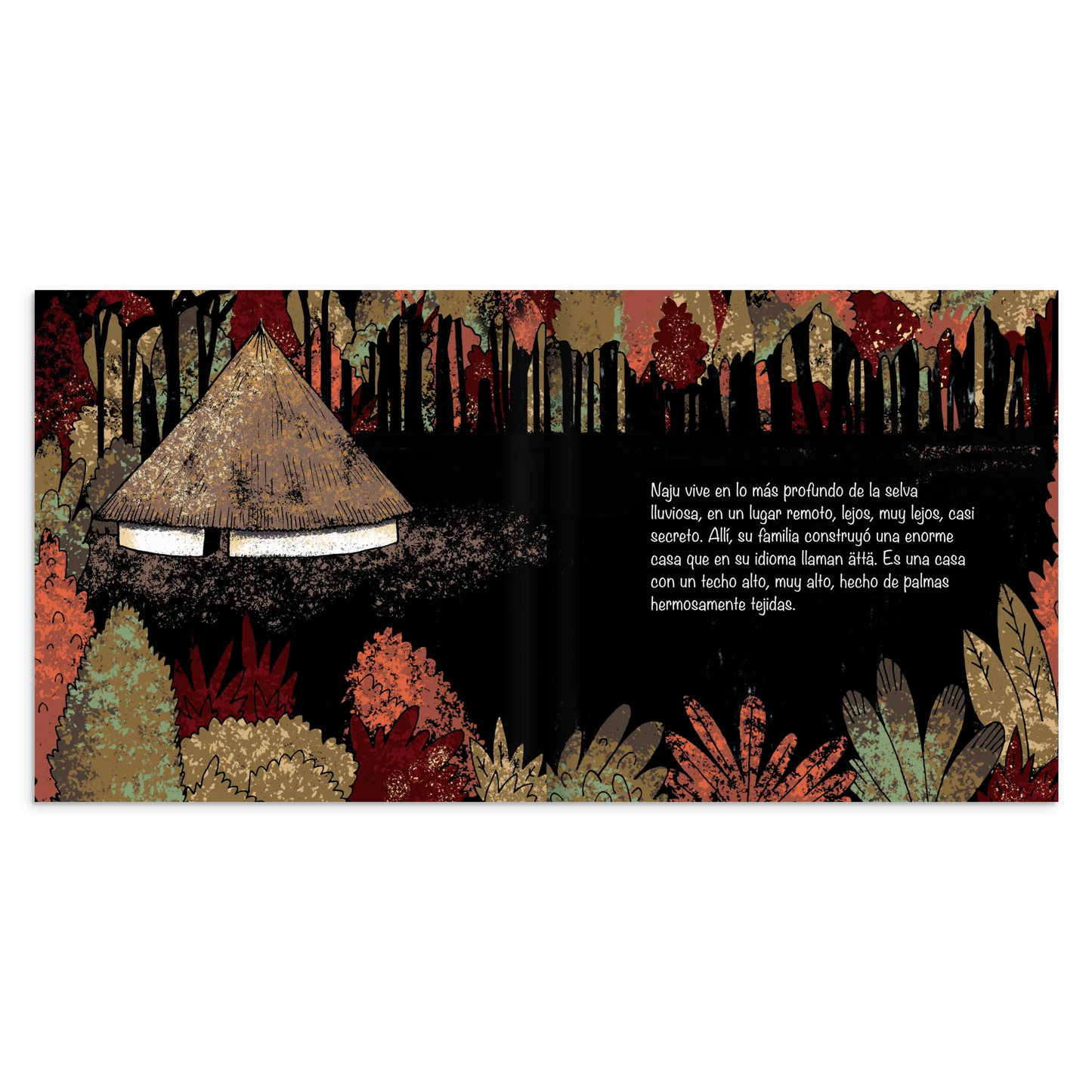

Wiyu, la serpiente emplumada y otros mitos ye´kuana, fue el primer libro que publiqué en una colección infantil. Originalmente, su contenido y otros textos ilustrados formaban parte del libro “Trama, mitos y cestería ye’kuana”, publicado en 1988. Obra en la que expongo y describo la íntima relación que existe entre mitología ye'kuana, cestas y alimentos.

Años más tarde, en 1994, a solicitud de Velia Bosch (1936-2015), Wiyu apareció con su penacho de plumas para conmemorar los 10 años de la Colección Infantil Guarimba que Velia había creado y dirigía en Alfadil ediciones.

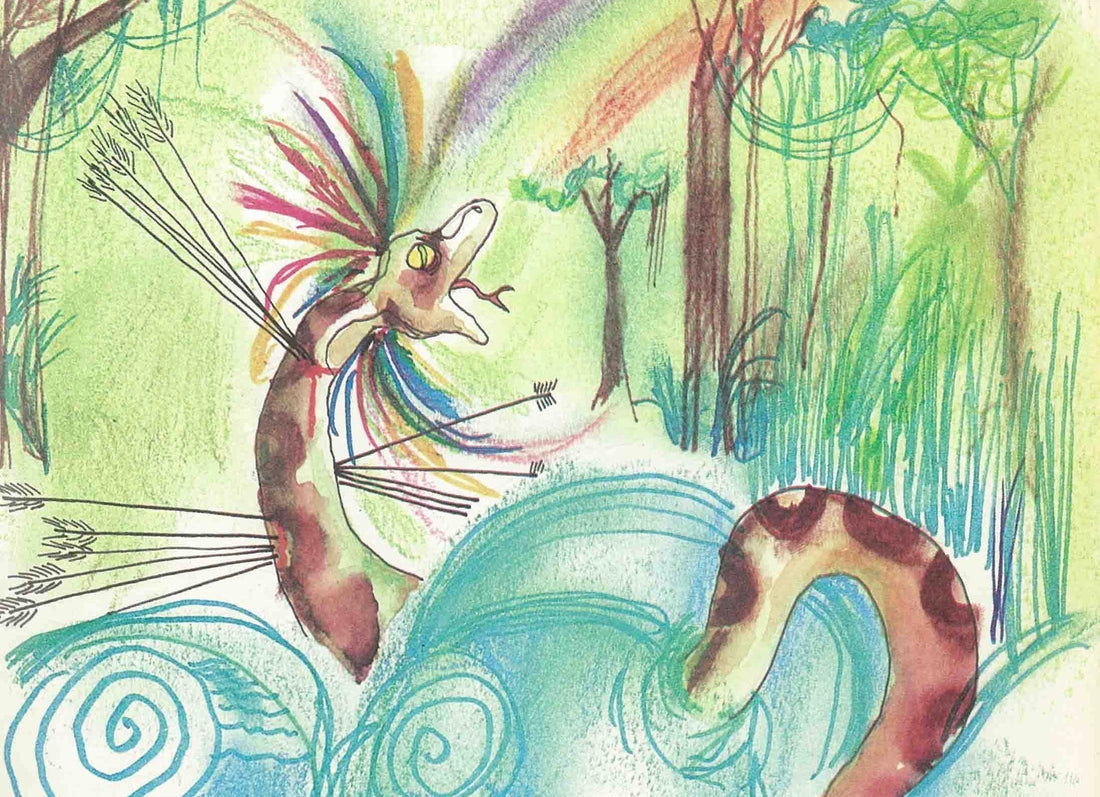

Wiyu es algo más que la versión amazónica del conocido mito mesoamericano de la serpiente emplumada. Es la gran anaconda, la creadora y dueña del agua de los ríos y lagunas y de todas las criaturas que habitan en ellas. Ataviada con su enorme penacho de plumas, convertido en arcoíris cuando lo despliega al sol, Wiyu emerge de la profundidad de las aguas para producir grandes cambios en la tierra, fecundarla y renovarla. De allí que los ye’kuana, aún hoy día, sientan un profundo respecto y hasta temor por su poder y evitan mirar el cielo cuando aparece un arcoíris. De la misma manera les es prohibido o tabú, cazar y consumir anacondas.

El mito de Wiyu aparece enlazado con otros mitos muy arraigados y difundidos entre los pueblos indígenas del Amazonas y las Guayanas. Tal como suele suceder cuando son cantados o narrados por los sabios ancianos en la penumbra de sus viviendas comunales o ante el grabador de alguna persona curiosa, interesada en su cultura. Entre estos mitos, encontramos el del árbol de todas las plantas y frutos, uno de mis favoritos y del que conozco varias versiones.

Como podremos evidenciar con su lectura, este complejo mítico amazónico, pletórico de un rico simbolismo, narra el origen de los seres y las cosas, así como también del surgimiento de importantes referentes geográficos que identifican su territorio ancestral. Sus caudalosos ríos, la selva que los circunda, las sabanas, tepuyes y montañas sagradas como el Duida y el Marawaka (Madaawaka), esas gigantescas moles de piedra que resultaron de la tala del mítico árbol.

Pero también hablan de los saberes que los seres humanos recibieron de sus creadores y héroes culturales, ¡y de los que les robaron! así como de aquellos conocimientos y destrezas que han desarrollado e ido acumulando a lo largo de miles de años y que les han permitido aprovechar los recursos que la naturaleza ofrece. En particular, los tubérculos de yuca amarga base de su alimentación. Pero esa variedad de yuca que se siembra en la Amazonia contiene un ácido venenoso que la hace incomestible, aun para las numerosas plagas e insectos que abundan en la selva, y su consumo puede ser mortal para los seres humanos. Para extraerle ese veneno y hacerla comestible los indígenas inventaron la tecnología cestera para procesarla y obtener así una harina rica en calorías.

Los mitos cuentan cómo, al inicio de los tiempos, los ye’kuana no sabían cómo hacer cestas. Estas eran posesión de Wadishidi, un shamán muy temido por sus poderes mágicos, egoísta y malévolo, quien las ocultaba celosamente y no compartía su secreto con nadie.

Además de estos acontecimientos fantásticos y de las múltiples transformaciones que sufren sus personajes, la dinámica que caracteriza a los mitos, como parte de la tradición oral, facilita la incorporación de nuevos hechos y elementos y con ellos su constante actualización. Es así como encontramos en los mismos, referencias a momentos históricos de gran repercusión para los pueblos indígenas de la región. Entre ellos, la llegada de los invasores europeos.

Los ye’kuana narran con orgullo cómo, transformados en jaguares, vencieron a los europeos e impidieron que entraran y se asentaran en su territorio. Este hecho los ha llevado a autodenominarse “los no conquistados”. Sin embargo, y muy a pesar de su resistencia, su cultura no ha estado ajena a la influencia de los evangelizadores, aventureros, investigadores, comerciantes y agentes del gobierno en los últimos 500 años o más.

Con Wiyu… intento ofrecer una adaptación fiel y rigurosa de una pequeña parte de esa muy extensa y rica mitología, respectando al máximo la sintaxis y el vocabulario, de manera que funcione para cualquier lector que entienda castellano, sea o no indígena. A la adaptación de los mitos agregué una descripción sencilla del proceso mediante el cual, niños y niñas ye’kuana aprenden a tejer cestas, y con ello, algunos de los valores fundamentales de su cultura y organización social.

Mi objetivo entonces, igual que ahora, ha sido contribuir al conocimiento y valoración del legado cultural indígena venezolano en la conformación de nuestra identidad.

Las versiones originales de estos mitos fueron ofrecidas por los sabios ye’kuana Barné Yabarí y Manuel Velásquez, conocido también como Dawaschuwa, ambos del Río Cunucunuma; y por Napoleón, del Alto Caura, recopiladas en su mayoría por Marc de Civreux (1919-2003) y otros por mí, en distintas épocas y lugares.

Con "Napoleón" en en el Alto Caura, 1988. Foto R. Salvatore

Las ilustraciones, en técnica mixta de acuarela y creyón, son obra del desaparecido artista plástico, caricaturista y poeta caraqueño Juan Rodríguez (1958-2013). A todas estas personas, que hoy están en otro plano, incluyendo a Velia Bosch, a quienes admiré por su extraordinaria labor y calidad humana, siempre les estaré agradecida por haberme honrado con su amistad, por sus enseñanzas y por haberme acompañado en la aventura de publicar un libro.

A Manuel Velásquez o Dawaschuwa, supe que también lo llamaban Yawasejää Ömö, pero ninguno de estos era su verdadero nombre. Entre los ye’kuana, según él mismo refería, el nombre propio sólo lo conocen los padres, el shamán que lo sugirió y cantó por primera vez y la persona nombrada; es secreto y además es tabú tratar de indagar sobre el tema.

Conocí al viejo Manuel en 1979, en medio del activismo del Movimiento por la Identidad Nacional que trabajaba por el reconocimiento de los derechos indígenas y denunciaba la problemática que enfrentaban los indígenas en Venezuela. Ese mismo año, en una de sus visitas a Caracas, Dawaschuwa me acompañó a una entrevista que me hacían en Radio Caracas Radio sobre la infancia indígena con motivo de la celebración del Año Internacional del Niño.

Después de la entrevista, nos fuimos a comer y continuamos conversando sobre el tema. Con su infinita sabiduría, Manuel me confió una serie de detalles sobre la crianza y educación tradicional ye’kuana, que intenté luego plasmar en Temeeni, un niño ye’kuana y que también están en Naju, no quiere dormir solo.

Relatos que completé luego de otro de nuestros encuentros en Amazonas en 1989, en el que amplío la información sobre la relación entre mitos y cestas que aparece en Wiyu, y en "Temeeni, un niño ye'kuana".

Años después, en 2006, tuve la oportunidad de publicar la versión de Manuel de otro mito ye’kuana en la colección infantil bilingüe Warairarepano, de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Título sobre el que escribiré en otra ocasión.

Por ahora puedo agregar que los ye’kuana son uno de los cientos de pueblos indígenas que desde hace milenios habitan en el Amazonas. De lengua y cultura caribe, excelentes navegantes y comerciantes, han sabido ser celosos guardianes de sus territorios y cultura, en particular de su idioma, ritos y mitología ancestral.

Si bien los sabios, al momento de cantar o narrar sus mitos, no distinguen entre adultos, jóvenes, niñas o niños, es innegable que en muchas ocasiones es principalmente a la gente joven a quienes se dirigen. En particular a los niños y adolescentes, llamados a ser los continuadores de esta antigua tradición. Luego, algunos de ellos, al igual que sus antepasados, se convertirán en los “dueños de la palabra”. Las niñas por su parte, al igual que sus madres y abuelas serán, simbólicamente, las dueñas del conuco, de la tierra que siembran, aunque las compartan colectivamente. Pero solo gracias a las magnificas cestas que elaboran los hombres, los tubérculos de yuca podrán transformarse en alimentos para la comunidad. Porque es bueno saber que entre los ye’kuana, nunca nadie se queda sin comer.

Como suele suceder con los libros, Wiyu ha volado más allá de los anaqueles de las librerías y ha sido ampliamente difundido en el ámbito escolar y cultural.

Una versión más actual y bilingüe del texto de Temeeni y las cestas, traducida por Dulfredo Torres al ye’kuana, fue publicada en 2003 en “Curiara y cesta ye’kuana”. Esta última también se consigue en Internet, sin ilustraciones, https://es.scribd.com/document/367288100/Curiara-y-Cesta-Yekuana

A lo largo de estos años, el mito de Wiyu ha sido narrado por cuentacuentos en pueblos pequeños y grandes ciudades, así como también, representada por grupos de teatro infantil y agrupaciones musicales. Seleccionada como uno de los temas e imágenes de la Feria Internacional del Libro de Caracas, FIL 2004, dedicada a los pueblos indígenas de América. Oportunidad en la que más de 5000 estudiantes de los centros educativos del área metropolitana, disfrutaron de su lectura y representación teatral.

Sin embargo, se trata de libros “descatalogados”, de los que es difícil conseguir un ejemplar aunque están presentes en la Red de Bibliotecas Públicas de Venezuela, en bibliotecas escolares y en colecciones privadas, dentro y fuera del país.

Por eso para mí es una gran satisfacción poder ofrecer esta nueva versión revisada y corregida, que además ha sido traducida al ye'kuana por un grupo de docentes ye'kuana del Amazonas para celebrar los 30 años de su primera edición

Espero que con esta nueva edición Wiyu y su penacho de plumas continúen inspirando la imaginación infantil y que permanezcan en su memoria como parte del valioso legado de las culturas indígenas.

Aquí les dejo un glosario y les invito a buscar más información sobre cada una de las especies mencionadas...

WIYU GLOSARIO

Atarraya: red que se lanza al agua para pescar.

Shamán o chamán: persona sabia que conoce la historia de su pueblo, los cantos sagrados y la naturaleza que les rodea.

Conuco: pequeño terreno donde se siembra la yuca y otras plantas.

Sebucán: cesta cilíndrica, muy difícil de tejer, que se usa para exprimir la masa de yuca.

Estaca: Rama o palo verde sin raíces que se planta para que se haga árbol o arbusto.

Maraca: instrumento musical hecho con una calabaza y semillas que suenan al agitarla.

Orinoquia o cuenca del río Orinoco: gran región de selvas, sabanas y ríos en el sur de Venezuela y parte de Colombia. El Orinoco es el tercer río con más caudal en el mundo

Raudal: parte del río donde el agua corre muy rápido y forma espuma.

Yuca: planta de raíz comestible que se usa para preparar muchos alimentos.

Casabe: torta delgado hecho con harina de yuca.

Curiara: canoa hecha del tronco de un árbol.

Canalete: remo de madera para mover la curiara.

Catumare: cesta grande que los hombres ye’kuana tejen y llevan en la espalda, sujeta con una cinta en la cabeza.

ALGUNOS DE LOS ANIMALES MENCIONADOS

Aves

Semeñia - Carpintero mono (Sphyrapicus varius)

Wanaadi - Carpintero real (Campephilus melanoleucos)

Tucán (Ramphastos tucanus)

Fi'cha - Pájaro vaco (Tigrisoma lineatum):

Reptiles

Wiiyu- Anaconda (Eunectes murinus): la serpiente más grande del mundo, vive en los ríos y pantanos y nada con elegancia.

Mamíferos

Kuchi - Cuchicuchi (Potos flavus)

Wadiishidi - Mono araña (Ateles belzebuth)

Kadíio - Ardilla roja del Amazonas (Sciurus spadiceus)

Dede - Murciélago pescador (Noctilio leporinus)

Anfibios

Kue Kue - Rana lechera amazónica (Trachycephalus resinifictrix)